確定申告しないとどうなるのか、無申告でバレたときの具体的なペナルティやリスクについて解説します。

確定申告は、事業主やフリーランスの人以外でも必要になるケースがあります。

確定申告にあまり良いイメージがなく、しないまま忘れて期限がすぎる人も。

「面倒くさい」「難しそうだしやり方も分からない」「税金を払いたくない」といった理由で確定申告しないでいると、特大のペナルティが課される恐れもあります。

\確定申告をまるっとおまかせ/

▽確定申告の期限

2025年2月17日(月)~ 2024年3月17日(月)

▼まだ間に合う!確定申告を期限までに終わらせたいなら

その後の法改正等に対応していない可能性がありますので予めご了承ください。

※万が一掲載内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当方は一切責任を負いません。

申告が必要なのに確定申告しないとどうなる?無申告がバレたらペナルティの追徴課税は避けられない

確定申告が必要なのにしないでいると、バレたときには納めるべき税額が増えるペナルティもあります。

業務委託も対象!ペナルティで増える税金の種類は3種類

- 無申告加算税

- 延滞税

- 重加算税

無申告がバレるときは、すでに確定申告期間を過ぎてから税務調査が入った状況。

税務署の認める正当な理由がない限り、ペナルティは避けられません。

うっかり忘れていたり、確定申告が必要だと知らなかったりして課されるのは無申告加算税です。

わざとじゃなくても、無申告として判断されペナルティが必要です。

加えて、納付期限日をオーバーした分だけ延滞税が課されます。

重加算税は、意図的な所得隠しや偽装があったと認められたとき、無申告加算税に代わって課せられるペナルティです。

業務委託の場合も同様、一定の所得を得たのに確定申告しないと無申告となり、バレてしまうことで上記3つのペナルティが課せられる可能性も…。

「忘れていた」「知らなかった」と言っても、ペナルティがなくなることはありません。余計な税金を払わないためにも、確定申告は必ず行いましょう。

\青色申告の方法を無料で相談/

確定申告しないと無申告がバレて住民税に対しても延滞で税金が加算される

確定申告をしないと、国に納める税金だけでなく住民税も不申告となり加算金が加えられます。

無申告に対する具体的な加算金は以下の通りです。

| 加算の種類 | 本来おさめるべき税額 | 加算金(本来の税額に対しての割合) | 過去5年以内に不申告があった場合の加算金 |

|---|---|---|---|

| 不申告加算金 | 50万円以内 | 15.0% | 25.0% |

| 50万円を超える部分 | 20.0% | 30.0% | |

| 重加算金 | – | 40.0% | 50.0% |

参照元:総務省

加算金に加え、納税が遅れた分だけ延滞金も加算されます。

延滞金は延滞期間によって異なり、国税と同様に1日過ぎるごとに増額していきます。

延滞金の計算は自治体ごとに異なるので、渋谷区を例に見てみます。

※自治体ごとに異なると言ってもどの自治体も大きな差はありません。

| 延滞している日が属する期間 | 延滞金(税額に対する割合) | |

|---|---|---|

| 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月経過して以降 | |

| 平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |

| 令和3年1月1日~12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |

| 令和4年1月1日~12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |

参照元:渋谷区|延滞金

支払い能力があるのに住民税を支払わずにいると、自治体が財産の調査を行い差し押さえに向けて動きます。

例えば大阪市では、住民税の滞納処分について以下の記載があります。

納付資力がありながら、納付されない場合には、財産について調査を行い、預金・給与・不動産・生命保険などを差し押え、公売するなどの滞納処分を行うことになります。

引用元:大阪市

預金や給与だけでなく、不動産や生命保険の差し押さえも行う厳しい内容です。

確定申告をしないと、国税だけでなく住民税も加算金や延滞金が発生します。

正しく申告すれば、少なくとも無申告より出費が少なく手間もかかりません。

無申告のリスクを恐れるなら、期限が過ぎていても自分から申告を行いましょう。

確定申告せずペナルティを受けているのはどんな人?無申告がバレた事例

確定申告をやらないでペナルティを受けた人は、たびたびニュースで話題となります。

実際に無申告がバレて、加算税や延滞税を支払った事例について見てみましょう。

事例①フリマの転売で小遣い稼ぎしていたのがバレた

男性は小遣い稼ぎで、質屋などで購入した中古のブランド品を複数のフリマサイトで転売するなどしていた。年間100万~500万円の利益を得たが申告せず、21年までの5年間の申告漏れは計約1,800万円に上った。昨年、無申告加算税を含め約140万円を追徴課税された。

引用元:読売新聞オンライン

フリマアプリの利用者は多いためバレないと思いがちですが、ネット取引は近年国税庁が積極的に調査している分野です。

サイト運営業者は、国税局に求められれば利用者の氏名や住所を開示しなくてはなりません。

副業で転売やハンドメイド作品の販売を行っているなら、20万円以上儲けが出ると確定申告が必要です。

国税局に目を付けられる前に、自分から確定申告をしましょう。

不要になった服を売って得た利益は非課税

フリマアプリで不要になった服を売るのは非課税となるため、確定申告は不要です。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

引用元:国税庁

買ったけど着なくなった服をフリマアプリで売るなら、非課税対象の「生活用動産の譲渡による所得」となり確定申告は必要ありません。

副業として中古服を仕入れ、フリマアプリで売っているなら利益は確定申告の対象です。

事例②税務調査対策がバレて重加算税が課されたユーチューバー

動画をユーチューブに投稿し、その報酬などとして約3600万円を得ていた男性が、確定申告をしていなかったとして、関東信越国税局の税務調査を受けた。重加算税を含む約700万円を追徴課税されたという。

引用元:朝日新聞デジタル

男性は当初「確定申告が必要だと知らなかった」と説明していました。

しかし、事前に税務調査があったときの対策方法を検索していたと発覚。

意図的な所得隠しにあたるため、よりペナルティが重い重加算税を適用されています。

事例③生前に相続予定の財産を自分の口座に移したが調査でバレた

母親が19年に死去したが、男性ら相続人は相続税を申告しなかった。調査で男性は18~19年、母親名義の預金口座から50万~500万円を約70回にわたって出金し、現金はすべて男性名義の預金口座に入金していたことが判明した。男性ら相続人2人は重加算税を含む約1,400万円を追徴課税された。

引用元:読売新聞オンライン

生前に口座からお金を移動させて相続税対策を行った結果、重加算税が課されたケースです。

故人の口座から使途不明の多額のお金が出金されていたら、国税局は見逃しません。

年間110万円までの贈与税非課枠を利用し、隠す以外の相続税対策を行いましょう。

確定申告やらないとどうなる?無申告加算税が発生しペナルティの加算率も異なる

無申告加算税は、確定申告せず申告期限が過ぎたときに発生する税です。

申告期限内に確定申告していれば、納税を忘れていても延滞税のみが発生し、無申告加算税は発生しません。

逆に、期限内に納税していても確定申告の期限が過ぎていると、無申告加算税が発生します。

ペナルティの加算率は、本来支払うべき税額やケースによって異なります。

| 税額 | 無申告加算税率 | |

|---|---|---|

| 税務調査でバレたとき | 税務調査通知後、調査が入る前に申告した | |

| 50万円以下 | 15.0% | 10.0% |

| 50万円超300万円以下の部分 | 20.0% | 15.0% |

| 300万円超の部分 | 30.0% | 25.0% |

加算率は、税務調査通知前なら一律5.0%で済みます。

税務調査通知後に発覚して加算されるときは、金額によって10.0~30.0%の加算分を支払わなければなりません。

未納の税額ごとに、税務調査でバレたときの無申告加算税がいくらになるかシミュレーションしました。

| 本来支払うべきだった税金の金額 | 計算 | 無申告加算税額 |

|---|---|---|

| 10万円 | 10万円×15% | 15,000円 |

| 100万円 | (①50万円以下の部分) 50万円×15% (②50万円以上の部分) 50万円×20% |

175,000円 |

| 400万円 | (①50万円以下の部分) 50万円×15% (②50万円以上300万円以下の部分) 250万円×20% (③300万円超の部分) 100万円×30% |

875,000円 |

参照元:財務省|加算税の概要

無申告加算税額だけでも、相当な出費になるのが分かります。

金利が高いイメージのある消費者金融でも、100万円以上の借り入れだと上限金利は15.0%。

無申告加算税は、100万円以上の税金に対しては20.0~30.0%の加算率となり、借りるよりも大きな痛手です。

急に10万円以上のお金を用意しなければならないので、生活に影響が出る可能性も。

確定申告は期間が決まっているため、まとまった出費も準備しておけます。

急に高額な支払いができない家計の人は、期限内に確定申告を行いましょう。

2つの要件を満たすと納付期限を過ぎていても無申告加算税は課されない

無申告加算税は、2つの要件を満たすと申告が期限を過ぎていても課されません。

- 1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。

- 2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

引用元:国税庁

確定申告期限から1か月以内で、自主的に申告しているのが1つ目の条件。

2つ目に関しては、以下2つのどちらも満たしているケースに限られます。

- 過去5年間で無申告加算税や重加算税を課されたことがない

- 確定申告はしていないものの、税金はすべて納付期限までに納付済みである

参照元:国税庁

申告はまだでも、税金はすでに納付済みでなければ無申告加算税の不適用は受けられません。

税金はすでに振り込んだけど、確定申告期限ギリギリに書類を郵送して期限が過ぎてしまったケースだと加算されません。

一方で、財務省がまとめた加算税の概要には、不適用の要件には以下の記載があります。

- 正当な理由がある場合

- 法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合

引用元:財務省|加算税の概要

正当な理由にあたるのが何かは、明らかにされていません。

確定申告は、過去には新型コロナの影響で申告期限が延長されたケースもあります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書(外部サイト)」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。

引用:期限までに申告等ができなかった場合の個別延長|国税庁

病気や事故で、確定申告できない事情なら融通がきく可能性もあるため、早めに税務署に相談しましょう。

確定申告しないとどうなるの?延滞税は日割りで増額

延滞税は、本来納付すべき日の翌日から実際の納付日まで発生し増え続けるペナルティです。

加算率の決め方は以下の通りです。

納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用

納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用

引用元:国税庁|延滞税の割合

令和3年から令和5年にかけては、期間ごとに以下の加算率が適用されます。

| 延滞している日が属する期間 | 納期限の翌日から2月を経過する日まで | 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後 |

|---|---|---|

| 令和3年1月1日~12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |

| 令和4年1月1日~12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |

| 令和5年1月1日~12月31日 |

参照元:国税庁|延滞税の割合

「納期限の翌日から2月を経過する日まで」とは、例えば納付期限が3月15日なら、翌日の3月16日から5月16日(61日間)を指します。

62日目以降、令和3年から5年に関しては年8.7~8.8%の加算率がかかり、日割りでペナルティは増額。

延滞税の計算方法は以下の図の通りです。

引用元:国税庁|延滞税の計算方法

61日を超えると加算率が跳ね上がるため、延滞日数が延びるほど税額は大きくなります。

最終的に納める税金の総額は、延滞税だけではないことも忘れてはなりません。

おさめる税金総額=本来支払うべき税金+無申告加算税+延滞税

本来なら10万円でよかった税金も、600日間延滞すると最終的に以下の金額に跳ね上がります。

10万円+15,000円(無申告加算税)+22,128円(延滞税)=137,128円

いつかバレるなら、正しく確定申告しましょう。

支払う税金を、大幅に減額できます。

税務調査では一般的に5年前までさかのぼって税金を請求できる

税務調査で調査できるのは、国税通則法第70条により申告期限から5年後までと定められています。

5年を過ぎれば時効ですが、もし5年目ギリギリで税務調査が入れば延滞税は非常に高額です。

10万円の税金を、申告期限から1700日目(4年と290日)に納税すると延滞税は以下の金額となります。

(10万円×3.4%÷365日)×61日+(10万円×14.6%÷365日)×1639日=66,128円

上記に無申告加算税と本来の税額10万円を加えると、納付する税額は181,128円です。

ぎりぎりまで待って逃げ切る考えはリスクが高すぎるため、早めに必要な納税を済ませましょう。

確定申告が必要か分からない人は、税務署に相談すると知識のある職員が判断してくれます。

高額な納税を防ぐためにも、少しでも不安な点があればすぐ相談へいきましょう。

悪質な所得隠しには重加算税が課されて税額は4割増し以上になる

最も加算率が高い重加算税は、収入の隠ぺい工作や偽装など、悪質な所得隠しを行った人に課されるペナルティです。

無申告加算税に代えて重加算税が適用されると、加算率は税額によらず40%に。

税額ごとに無申告加算税と比較すると、ペナルティの大きさが分かります。

| 無申告加算税 | 重加算税 | |

|---|---|---|

| 10万円 | 15,000円 | 40,000円 |

| 100万円 | 175,000円 | 400,000円 |

| 400万円 | 875,000円 | 1,600,000円 |

税額300万円以下なら、加算率は無申告加算税の2倍以上。

隠そうとすればするほど悪質と判断され、重加算税が適用されます。

国税庁による「令和2事務年度 法人税等の調査実績の概要」によると、申告漏れによる追徴税額は1,936億円にものぼっています。

1件あたりの追徴税額は約780万円で、追加で高額な税金を支払っているケースが多い傾向です。

もし税務調査を行うと連絡があったら、調査が入る前に申告して納税しましょう。

加算率40%の重加算税ではなく、無申告加算税から5.0%軽減された10.0~25.0%の加算率で済む可能性があります。

\確定申告をまるっとおまかせ/

確定申告の申告漏れは繰り返すと加算税と重加算税がさらに10.0%増える

過去に無申告加算税や重加算税を課された経験がある人は、繰り返すとさらに10.0%加算率が増えます。

具体的には、過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課された人が対象です。

無申告を繰り返す人は、以下の加算率が適用されます。

| 税額 | 無申告加算率 | 10%加算後 |

|---|---|---|

| 50万円以下 | 15.0% | 25.0% |

| 50万円超300万円以下の部分 | 20.0% | 30.0% |

| 300万円超の部分 | 30.0% | 40.0% |

| 税額によらず重加算税が適用された | 40.0% | 50.0% |

悪質な無申告を繰り返す人には特に厳しく、重加算税は最大50%まで引き上げられます。

納付額は本来支払うべき税額の1.5倍相当に延滞税も加わり、無申告の代償は非常に大きいです。

ごまかさず、期限を守って確定申告を行いましょう。

\確定申告をまるっとおまかせ/

確定申告しないとどうなる?業務委託でも確定申告しないと無申告でバレる?

収入があっても、確定申告が必要ではない人もいます。

確定申告をしたら、手元にお金が戻ってくるお得なケースも。

確定申告が必要な人、したほうがいい人をケース別に紹介します。

| 確定申告不要な人 | ・会社員やパート、アルバイト(源泉徴収あり・副業なし) ・年金収入400万円以内、副業収入20万円以内の高齢者 |

|---|---|

| 確定申告が必要な人 | ・副業収入が20万円以上 ・アルバイトの掛け持ちで年収103万円以上 ・個人事業主、フリーランス |

| 確定申告したほうがお得な人 | ・年度途中で退職した人 |

個人事業主やフリーランスは、収入金額に関わらず確定申告が必要です。

会社員やパート、アルバイトで副業をしていない人は、遺産相続や多額の贈与がないなら原則として確定申告は不要。

会社員を年度途中でやめた人は、払い過ぎた所得税が確定申告で還付される可能性があります。

確定申告すべきか分からない人は、自分に1番近い属性を参考にしましょう。

源泉徴収ありの会社員やアルバイトは副収入がないなら申告の必要なし

源泉徴収されている会社員やアルバイトは、副業なしなら確定申告は必要ありません。

源泉徴収されている人は、給与明細の「控除」の欄に所得税額の記載があります。

正確な税額は12月の年末調整で決まり、還付があれば給与にプラス、足りなければ給与から差し引かれて納税は完了です。

すべて勤務先が行ってくれるので、自分で手続きしなくてOKです。

住宅ローン減税(控除)を受ける人は1年目のみ確定申告が必要

会社員でも、住宅ローン控除を受ける人は1年目だけ自分で確定申告が必要です。

自分で申告しない限り控除は受けられないので、分からない人は税務署でアドバイスを受けながら提出しましょう。

必要書類が多いため、期限に余裕を持って準備に取り掛かるのが大事です。

- 建物・土地の登記事項証明書

- 土地や建物の不動産売買契約書(写し)

- 住宅ローンの残高証明書

- 耐震基準適合証明書

- 住宅性能評価書

- 認定長期優良住宅の認定通知書(写し)

- 認定低炭素住宅の認定通知書(写し)

買う物件によって必要書類は異なります。

2年目以降は、控除証明書と残高証明書を会社に提出すれば年末調整で控除を受けられます。

扶養されている専業主婦は48万円以内なら申告なしでOK

扶養されている専業主婦(夫)は、基礎控除の範囲である48万円以内なら確定申告は必要ありません。

年48万円は、月額換算で4万円です。

- 短時間のアルバイト

- フリマアプリで不用品を売る

- クラウドソーシングでお小遣いを稼ぐ

上記で少し稼ぐ程度なら、税金を気にせず働けます。

経費にできるものは領収書を残しておき、利益を正しく申告しましょう。

年金暮らしの高齢者には確定申告不要制度がある

年金暮らしの高齢者で、一定の条件を満たす人は確定申告が不要になる制度が利用できます。

条件は以下の2つ。

- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下

- 公的年金以外の所得が20万円以下

公的年金と、公的ではない年金の具体例は以下の通りです。

| 公的年金 | ・老齢基礎年金・老齢厚生年金・老齢共済年金・恩給(普通恩給)・確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 |

|---|---|

| 公的ではない年金 | ・生命保険契約に基づいた個人年金・生命保険の満期返戻金 |

参照元:政府広報オンライン

個人的に契約した生命保険の個人年金のほか、満期返戻金が年20万円以上ある人は確定申告が必要です。

年金関係で条件を満たしていても、他に年20万円以上の所得がある人は確定申告しなければなりません。

確定申告は面倒ですが、医療費控除や生命保険料控除があれば還付金が発生するケースもあります。

特に高齢者は、医療費や薬代が高額になりがち。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円以上だと、控除対象となりお金が戻ってきます。

以下の費用が医療費控除の対象となるので、還付金を受け取れる可能性が高いです。

- 医師や歯科医師による診察、治療代

- 治療や療養に必要な医薬品代

- 病院や介護施設の人件費

- あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師の施術(治療目的)

- 介護保険制度で利用した施設、サービスの自己負担代

- 診療を受けるために必要な通院費、送迎費、入院費、医療器具費

- 義足、義肢、松葉杖、補聴器、義歯、メガネなどの購入費

年金を受け取って生活している高齢者なら、上記を合わせて10万円以上になるケースが多いです。

確定申告が必要な人は、控除の対象をどんどん取り入れて節税しましょう。

源泉徴収されているけど副業で20万円以上稼ぐ人は確定申告しなくてはならない

源泉徴収されている人で、給与以外の収入が20万円以上ある人は確定申告が必要です。

1か所から得られる利益が数万円でも、ネット副業や転売など給与以外の収入を合算する必要があります。

| 副業の収入源 | 収入額(年収) |

|---|---|

| フリマアプリの転売収入 | 10万円 |

| ネットオークション | 5万円 |

| クラウドソーシング | 4万円 |

| アフィリエイト | 4万円 |

| 副業収入合計 | 23万円 |

様々な副業に少しずつ手を出している人は、すべて合算して確定申告が必要か判断しましょう。

ネット関係の副業は国税庁から取引履歴を照会しやすく、利益は隠せません。

証券会社や取引所を通じた投資の利益も同様です。

個人間の売買も、国税局が口座のお金の動きが怪しいと察知すればバレます。

年20万円は、月換算で約16,700円とさほど大きな額ではありません。

定期的に副業をすると簡単に超える金額のため、当てはまる人は忘れず確定申告を行いましょう。

源泉徴収ありの特定口座で出た投資の利益は確定申告不要

副収入が、源泉徴収ありの特定口座で発生した利益のみなら確定申告は原則必要ありません。

特定口座とは、上場株式や投資信託の取引で得た利益から証券会社が納税額を計算してくれる口座のこと。

源泉徴収ありを選ぶと、利益から自動的に税金が引かれるため、手続き不要で納税は完結します。

ただし、以下のケースでは確定申告が必要です。

- 特定口座以外で利益がある(FX取引口座など)

- 他の証券会社の口座で損失が出た取引と利益を通算させたい(損益通算)

- 損失を翌年以降に繰り越したい

証券会社サイトのマイページから、確定申告が必要かどうか簡単に確認できることが多いです。

例えば楽天証券では、マイメニュ―の中に「確定申告サポート」の項目があり、確定申告が必要かどうかが分かります。

証券会社で取引をしている人は、一度自分の口座の種類や確定申告が必要かを確認しましょう。

無申告はバレる!収入が年で103万円を超えると確定申告が必要

アルバイトを2か所以上掛け持ちしている人は、収入が年で103万円を超えると確定申告が必要です。

103万円と中途半端な金額になる理由は、2つの控除が関係しているため。

| 控除額 | |

|---|---|

| 基礎控除 | 48万円 |

| 給与所得控除 | 55万円 |

| 控除額合計 | 103万円 |

税金の計算における控除は、収入のうち課税対象となる金額を差し引く役割があります。

年収の合計が103万円以下なら、収入から控除分を差し引くと0円となり税金は発生しません。

103万円を超えるなら、1か所以上で源泉徴収されていても確定申告が必要。

年末調整は源泉徴収を行っている1か所のみでしか行えず、全体の収入を税務署が把握できないためです。

年103万円の収入は、月収換算で約85,800円。

アルバイトの掛け持ちで毎月8万円を超える収入がある人は、年末に年収を計算して確定申告対象となるか確認しましょう。

個人事業主やフリーランスの無申告は健康保険が減額されなかったりローンが組めなくなったりする

個人事業主やフリーランスの人は、利益の有無に関わらず確定申告が必要です。

赤字なら所得税や住民税は発生しませんが、無申告だと以下の点で不便や不利益を被ります。

- 国民健康保険料の減額措置が受けられない

- 非課税証明書が発行されない

- ローンが組めない

国民健康保険料は、法令で定められた所得基準を下回ると最大で7割の減額措置が受けられます。

無申告だと減額措置が受けられないため、確定申告したときの保険料よりも高額になる可能性が高いです。

確定申告すると公的に非課税だと認められるため、非課税証明書が発行できます。

非課税証明書は、児童手当の申請や年金の請求手続きで必要となる書類です。

公金関係の手続きで必要なシーンが多いため、ないと生活に大きな影響が出ます。

無申告の自営業者は公的に年収を証明する手段がないため、ローンも組めません。

ローンの種類によっては、2~3年分の確定申告書が必要なケースもあるため、無申告は数年にわたり影響します。

個人で事業を行っている人は、毎年必ず確定申告を行いましょう。

年の途中で退職して年末調整されない人は確定申告したほうがお得

年度途中で会社を退職すると、源泉徴収された所得税の年末調整が行われません。

年末調整が行われるのは12月。

一見キリがいい年度末の3月31日付退社でも、以下に当てはまる人は所得税を払い過ぎている可能性があります。

- 退職後しばらく仕事をしなかった人

- 転職で月収が減った人

税金は、多く納め過ぎても自動で還付されず、お知らせもありません。

自分で行動しないと取り戻せないので、払い過ぎた分は確定申告をして取り戻しましょう。

確定申告で必要なのは源泉徴収票です。

退職後であっても発行され、郵送されたり退職時に渡されたりします。

もし年が明けても手元に届かない人は、働いていた職場に発行するよう連絡をとりましょう。

\確定申告をまるっとおまかせ/

確定申告をしていない人が多いのはウソ?収入を隠してもバレる理由は4つ

「まわりで確定申告している人を見かけない」「していない人のほうが多そう」と言った意見をSNSで見かけます。

確定申告は普段の話題にのぼりにくく、していない人が多いのではと感じがちです。

みんなしていないなら、しなくてもバレないだろうと無申告を決めてはいけません。

近年は個人の様々な副業や資産運用が活発に行われており、無申告に対する国税局の監視が強化されています。

無申告者に対しては、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しています。

(中略)

令和3事務年度においては、3,828件(前事務年度2,993件)実地調査(特別・一般)を実施しました。

引用元:国税庁|令和3事務年度所得税及び消費税調査等の状況

令和2年度分はコロナ禍で十分な調査ができなかったとはいえ、令和3年度分で税務調査が入った件数は前年から1.3倍に増えています。

- 国税局の監視強化対象分野は特にバレやすい

- 取引先への調査からバレる

- 取引先から国に提出する支払調書

- 収入に見合わない大きな買い物の形跡

銀行口座に入出金履歴を残していなくても、国税局の調査が入れば所得隠しはバレます。

最大7年前までさかのぼって、無申告加算税や延滞税が課される可能性も。

バレたときのリスクが大きすぎるため、「みんなしていないから大丈夫」と思わず確定申告を行いましょう。

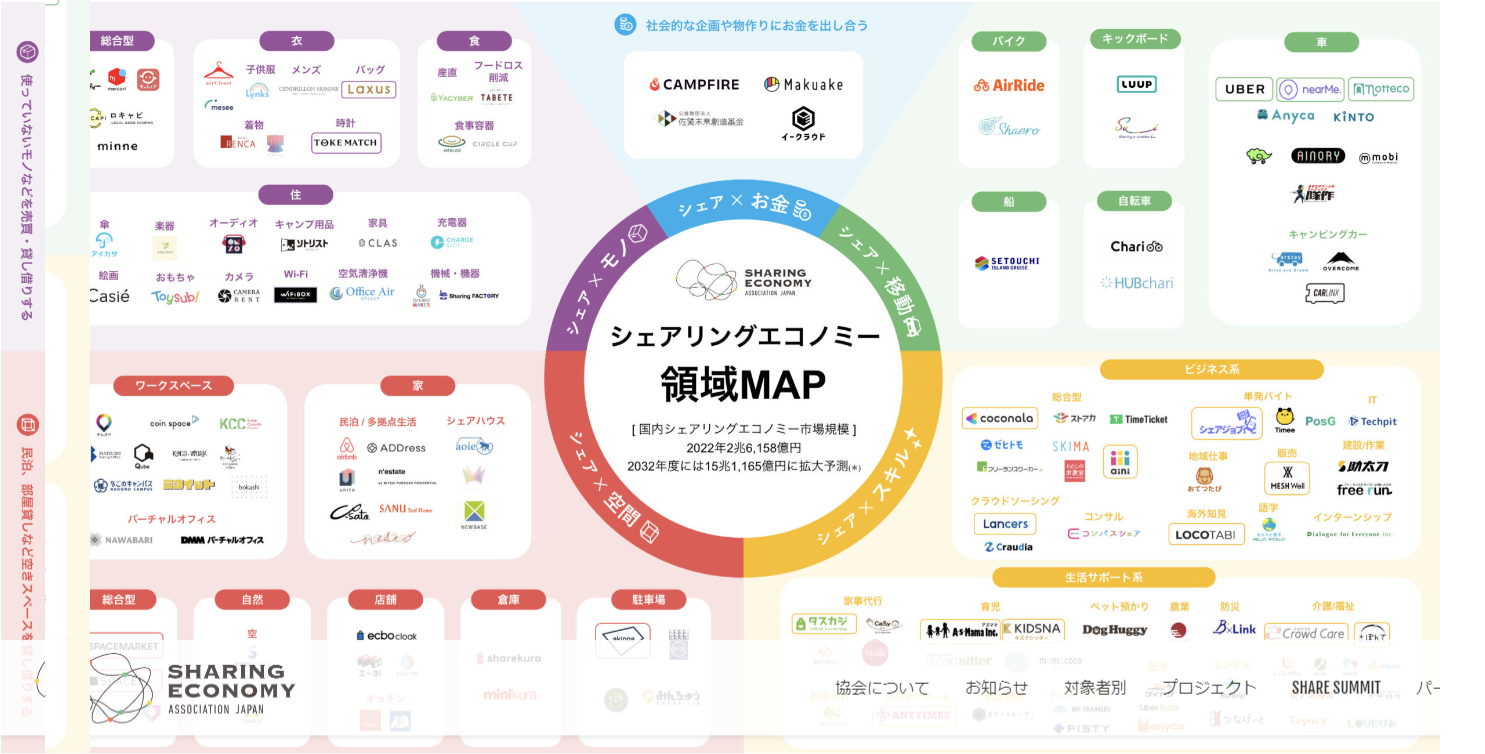

海外取引やネット副業は監視が強化されている

海外取引やネット取引は、近年多額のお金が動いているため国税局が特に監視を強化している分野です。

ネット取引について

インターネット上のプラットフォームを介して行うシェアリングエコノミー等新分

野の経済活動(注)に係る取引や暗号資産(仮想通貨)等の取引を行っている個人に

対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。海外取引について

海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送

金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共

通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を

実施しています。

シェアリングエコノミーとは、ネット上のサービスを通じて個人間でスキルを売買したり、物をレンタルしたりするビジネス形態です。

ネット上では匿名で取引できますが、国税局はサービス提供会社を通じて本名や取引額を把握可能。

ネット通販やアフィリエイト、暗号資産取引の利益も同様です。

海外の金融機関や取引先も、幅広く調査を実施していて見逃してはくれません。

令和3年度分の税務調査のうち、ネット取引と海外取引の割合は以下の通りです。

件数 税務調査全体 24,067件 個人のネット取引(シェアリングサービスやネット通販など) 839件(3.4%) 個人の暗号資産取引 444件(1.8%) 個人の海外取引 2,043件(8.4%)

上記は、直接家や事業所に厳しい調査が入る実地調査の件数です。

個人レベルでも一定数の調査が入っており、監視や調査の目は今後ますます厳しくなると予想されます。

中でも無申告は厳しい目が向けられるため、今時点で申告していない利益があるなら自分から申告しに行きましょう。

期限後申告となり延滞税は発生しますが、無申告がバレるよりもペナルティは軽減されます。

取引先に調査が入った原因でバレる

取引先に税務調査が入ると、支払履歴や取引履歴にある個人や事業所にも調査が入るケースもあります。

もし取引先の無申告や過少申告が発覚すると、取引相手の納税状況も確認される可能性が高いです。

同じ年度内に調査が入らなくても、無申告の収入があるなら放置してはいけません。

すでに調査で無申告の情報は掴まれている可能性が高く、調査が入るのは時間の問題だからです。

税務調査が入る際は、3年から5年さかのぼって申告状況や収入について調査されます。

確定申告が必要な状況か不安がある人は、早めに最寄りの税務署に相談に行きましょう。

単発バイトでも源泉徴収票は国税庁に提出される

単発バイトで様々な現場を転々としている人でも、雇った側が税務署に提出する源泉徴収票で対応します。

源泉徴収票とは、1年間で得た収入と支払った所得税額を記載した書類です。

源泉徴収票を提出するのは、一定の条件に当てはまった人のみで、全員が必ず提出しなければならないわけではありません。

源泉徴収票を提出する人の条件は以下の通り。

- 法人の役員は、給与等の支払額が150万円を超える人

- 弁護士、司法書士、税理士などは給与等の支払額が250万円を超える人

- 上記以外の人は、給与等の支払額が500万円を超える人

- 「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出し、その年中に退職または災害により復興特別所得税の源泉徴収を受けた人で、給与などの支払いが250万円を超える人

- 「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出し、給与等の金額が2,000万円以上だったため年末調整をしなかった人

- 「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出しておらず、給与等の支払いが50万円を超える人

例えば、会社が年末調整をしてくれている年収300万円の人は、源泉徴収票の提出が不要です。

雇った企業は、給与支払報告書を税務署に提出する義務があります。

- 単発バイトだけで年収103万円以上稼ぐフリーター

- 副業の単発バイトで年収20万円以上の収入がある会社員・パート

上記の人は確定申告が必要です。

給与明細で収入を合算して、正しく申告しましょう。

収入に見合わない買い物をすると怪しまれて無申告がバレることも

高級車や不動産など、収入や資産に見合わない高額な買い物をすると調査が入るケースもあります。

隠して貯めておいたタンス貯金を使うと、お金の出所を怪しまれて特にバレやすいです。

車や土地、家は所有者の登録・記録が必要で、所有している人は毎年税金の支払いが発生します。

自治体や国に所有していることは隠せません。

高級腕時計やブランドバッグを多数持っていると、怪しんだ第三者が税務署に密告するケースもあります。

所得を隠していても使えばバレるため、正しく申告して気兼ねなく使える状態にしましょう。

確定申告しないとバレて税務調査が忘れた頃にやってくる

税務調査は、申告時期を大幅に過ぎて忘れた頃にやってくるケースが少なくありません。

確定申告の期限は通常3月15日までですが、該当年度の調査が始まるのは7月以降が多いと言われています。

毎年7月10日が税務署の人事異動日で、異動前だと調査を担当する人が決められないためです。

年度中に調査が行われなくても、税務調査では最大5年遡って調査可能。

悪質な無申告や過少申告が発覚するとさらに2年、合計で7年前まで遡って税金を徴収できます。

7年間分の所得税や延滞税、加算税の支払いが一度に求められ、場合によっては資産が差し押さえられる可能性も。

隠す年数が多いほど支払う税額は大きくなるため、毎年正しく確定申告するのが最善の方法です。

\確定申告をまるっとおまかせ/

確定申告しないとペナルティあり!バレたくないなら納税額を確定させて税務署に行き直接確定申告

確定申告は、前年の収入に対し翌年の2月16日から3月15日の間に手続きと納税を行います。

例えば、2022年1月1日から12月31日の収入の確定申告期限は、2023年2月16日から3月16日です。

| 収入が発生した期間 | 確定申告期間 |

|---|---|

| 2022年1月1日~12月31日 | 2023年2月16日~3月15日 |

| 2023年1月1日~12月31日 | 2024年2月16日~3月15日 |

期間中、まずは確定申告で納税額を確定させます。

納税は税務署でできるほか、以下の通り様々な方法で納税可能。

- 口座振替

- クレジットカード

- ネットバンキングやATM

- QRコードでコンビニ納付

- PayPay、d払い、auPAYなどスマホアプリ納付(税額30万円まで)

消費税のみ、納付期限は3月31日です。

確定申告を行う方法は2通り

- 税務署で確定申告を行う

- スマホやパソコンを使って電子申告する

税務署で確定申告を行う方法は、書類の作成やパソコンの入力に自信がない人に向いています。

分からないところは会場にいる職員に質問できるため、間違いは起きにくいです。

電子申告は自宅にいながらできるため、忙しい人でも隙間時間に手続き可能。

電子申告が利用できるのは、マイナンバーカード取得済みの人のみです。

マイナンバーカードを持っている人は、電子申請を利用しましょう。

税務署に行って直接確定申告をする場合

税務署で確定申告を行うなら、住んでいる地域の管轄税務署がどこか調べましょう。

管轄外の税務署では、原則として確定申告は行えません。

確定申告時期の税務署は非常に混雑するため、令和4年分の確定申告時には会場への入場は整理券が必要でした。

年によって対応が異なる可能性もあるため、行く前に整理券や予約が必要かを確認してください。

家を出る前に、以下の申告に必要なものを忘れないよう慎重に確認しましょう。

- マイナンバーカード

※ない人は通知カードなどマイナンバーを確認できる書類と身元確認書類 - 本人確認書類

- 還付がある場合振込先口座情報が分かるもの

- 所得の収支が分かるもの

- 各種控除の書類

本人確認書類は、運転免許証や健康保険証、年金手帳を用意しましょう。

確定申告書は税務署にありますが、国税庁ホームページからプリントアウトして持参もできます。

確定申告で還付金が発生する人は、必ず還付金を振り込む金融機関の口座情報を記入できるよう準備してください。

自宅から電子申告するなら無料の会計ソフトを利用すると簡単

電子申告はe-Taxから直接入力して送信できるほか、会計ソフトを利用すると入力から電子申告まで簡単に行えます。

事前の手続き不要で帳簿がシンプルな白色申告なら、無料で使えるケースが多いです。

白色申告が無料でできる会計ソフト

いずれのソフトでも、会計知識なしで収入や支出の仕分けが簡単にできます。

控除や所得の種類がよく分からない人は、無料ソフトを利用しましょう。

会計ソフトを利用して電子申告するときも、最終的にはe-Taxにつながります。

e-Taxは、事前に利用者識別番号を取得して手続きを済ませなければ利用できません。

利用者識別番号の取得はパソコンやスマホからできるほか、税務署でも手続き可能。

確定申告期間に入る前に手続きを済ませておくと、電子申告がスムーズに進みます。

自分に合った方法で、速やかにe-Taxの利用準備を整えましょう。

e-Taxの利用準備方法

| 方法 | |

|---|---|

| マイナンバーカードを持っている人 | スマホ、パソコンから利用登録 |

| マイナンバーカードを持っていない、発行したくない人 | 税務署で本人確認書類を提示して利用者識別番号を取得 |

やむを得ない事情で無申告バレしたくないなら申告期限の延長制度と納付期限の延長制度を

確定申告には、申告期限の延長制度と納付期限の延長制度があります。

申告期限の延長は、税務署からやむを得ない事情があると認められた場合のみ。

やむを得ない事情と認められるのは、主に以下の例です。

- 病気や怪我で入院している

- 被災した

申請書を出さなければ無申告となるため、申請ができる状態になったら税務署に持ち込みまたは郵送で提出しましょう。

所得税が多額で支払えないときは、2通りの解決方法があります。

| 手続き方法 | 内容 | |

|---|---|---|

| 延納 | 確定申告書内で延納届出額、申告期限までに納付する金額を記入 | 3月15日までに納付すべき税額の2分の1を納付、5月31日までに残りを納付する ※延滞期間中は利子税が発生(令和5年は年0.9%) |

| 猶予制度 | 納付期限から6か月以内に税務署またはe-Taxから申請 | 一定の要件を満たした場合、原則1年(最大2年)以内に分割して納付可能 |

延納は5月31日までに全額納付する必要があり、申請は確定申告書内の記入のみで済みます。

猶予制度は適用条件が厳しく、猶予を受ける金額が100万円以上で支払い期間が3か月を超えると担保も必要です。

- 災害や盗難により事業の維持が困難

- 同一生計の家族の病気やケガ

- 事業の廃止や休止、著しい損害が発生

確定申告しても税金が支払えないからと、無申告の状態になってはいけません。

延納や猶予制度を利用して、なるべく早く必要な税金の支払いを終えましょう。

\確定申告でお困りの方はこちら/